I tempi che stiamo vivendo inducono a meditare . Ho voluto ripensare a questo luogo e alla sua storia proprio perchè credo che esprima il nostro stato d’animo.

Insieme a mia moglie Manuela, durante un soggiorno nella Tuscia nel gennaio 2016 ci siamo fermati a Bomarzo (Viterbo). Qui sorge un complesso monumentale ” Il Sacro Bosco” come il Principe Vinicio Orsini lo definì nel 1552 in onore della moglie Giulia Farnese, scomparsa in giovane età. Comunemente chiamato il Parco dei Mostri, il complesso costituisce un “unicum” della seconda metà del cinquecento e si presenta con una forma irregolare, sia nelle proporzione che nella forma prospettica diversa dai giardini ornamentali dell’epoca.

Si presenta come un anfiteatro naturale generato da un forte movimento tellurico costellato da rocce animate con sembianze di creature minacciose fra percorsi scoscesi e vegetazione selvaggia. Un paesaggio surreale disseminato di draghi, orchi, sirene , leoni, elefanti (ricorda Annibale), personaggi mitologici che riempiono il Sacro (magico) Bosco che costituiscono le asperità che incontra la vita. Drammatizzazione dei sentimenti che si ritrovano nel tempo di allora in letteratura fra i romanzi epici dell’Orlando Furioso dell’Ariosto.

Il perchè il Principe Vinicio Orsini lo volle configurare così è avvolto nel mistero. Alla realizzazione fu chiamato l’architetto Pirro Ligorio e addirittura qualche suggerimento o regista occulto lo stesso Michelangelo Buonarroti tant’è che alla sua morte, Ligorio fu chiamato a lavorare a S.Pietro a Roma.

Alla morte del Principe il luogo fu abbandonato ma poi rivalutato da artisti come Claude Lorrain, Wolgang Ghoete, Salvador D’Alì, Michelangelo Antonioni. Nel 1954 fu restaurato e restituito agli antichi.splendori. Insomma una cosa affascinante e unica in un paesaggio suggestivo tra incantesimi sospesi e l’arte espressa dalle sculture, un luogo che è “una cosa che solo a se stesso e a null’altro assomiglia”.

La prima parte del mio racconto è costituita da foto in bianconero per enfatizzare il luogo e renderlo ancor più primordiale. La seconda parte da foto a colori perchè il colore ci aiuta a capire che anche le cose che possono sembrare brutte, oscene e inavvicinabili sono un pò come le nostre paure che, se affrontate, forse riusciamo meglio a contenerle e sapere che anche nell’oscuro labirinto della vita ci sarà sempre una via d’uscita .

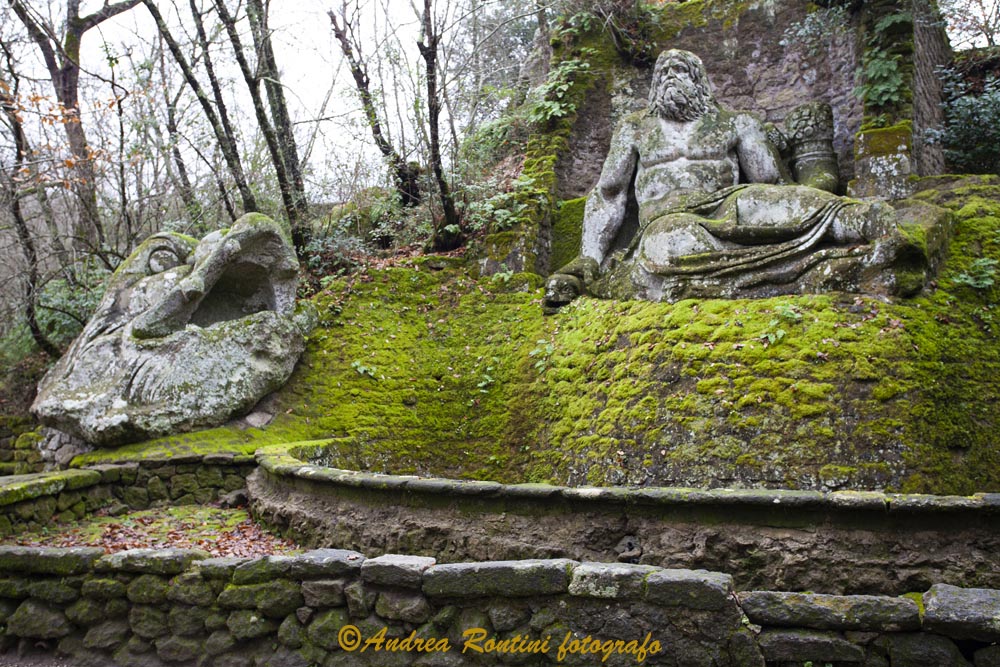

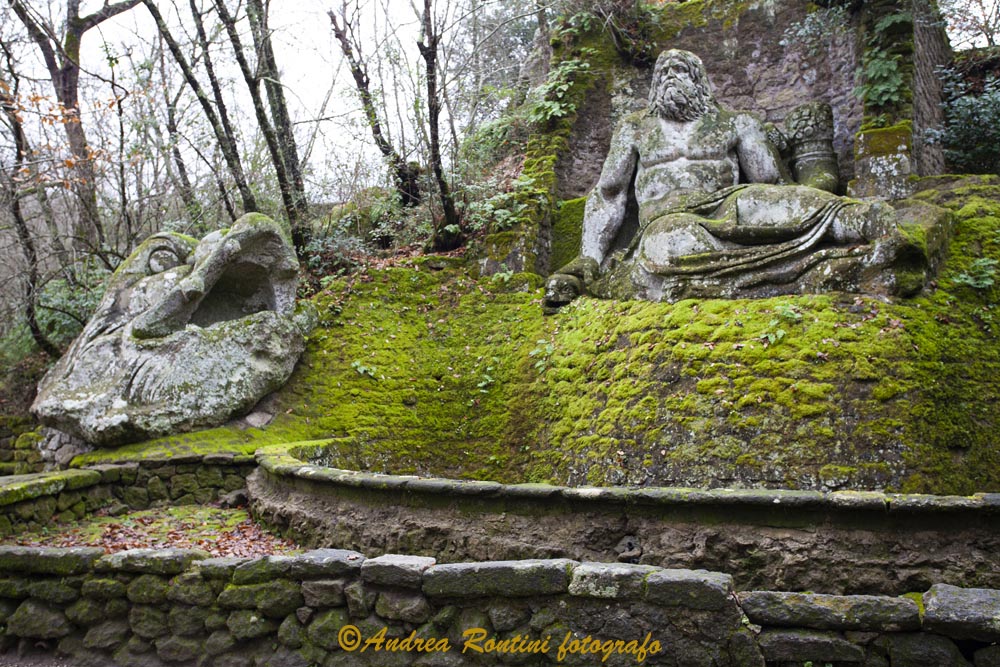

Ercole e Caco. Sul muro l’iscrizione “Se Rodi altier fu già del suo colosso pur di questo il mio bosco anco si gloria ed per più non poter fo quanto posso “.

Ercole e Caco. Le figure rappresentano il bene e il male.

Proteo-Glauco. Proteo, dio marino aveva la capacità di assumere qualsiasi forma. Si trasforma in Glauco, figlio di Poseidone che, secondo la leggenda aveva mangiato, un’erba magica, si era gettato nel mare ed acquistato l’immortalità.

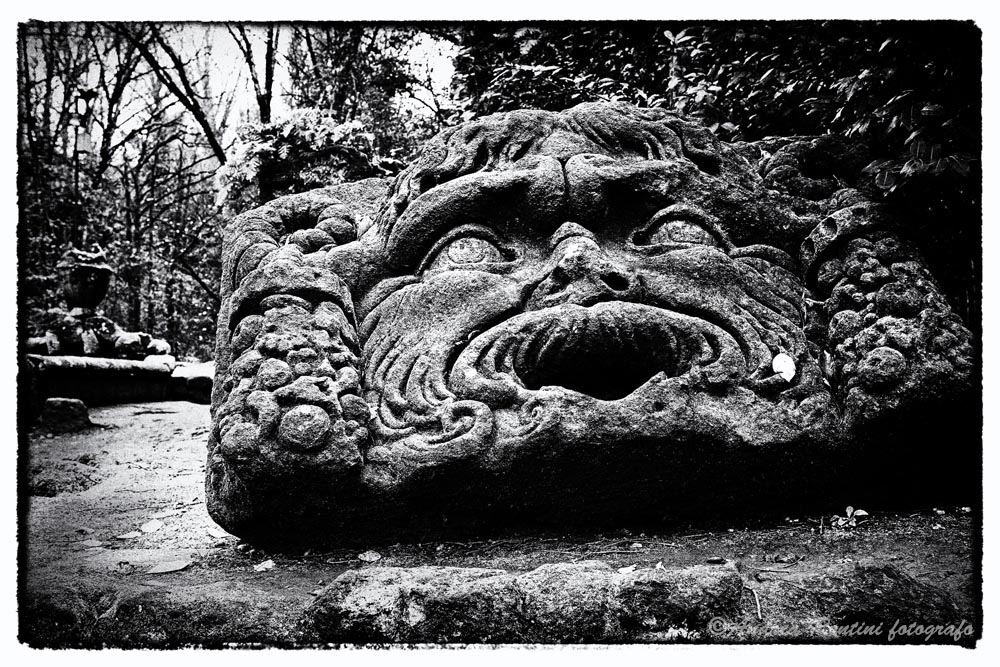

Giove-Ammone. Originariamente questa statua si trovava all’interno di una grotta. Con il tempo la volta è crollata ed è stata posizionata in basso.

Venere . Si trova all’interno di una grotta questa fonte dedicata a Venere. L’acqua, ormai scomparsa, zampillava dall’ombellico esprimendo il flusso creatore di vita. In basso la testa di Giove-Ammone.

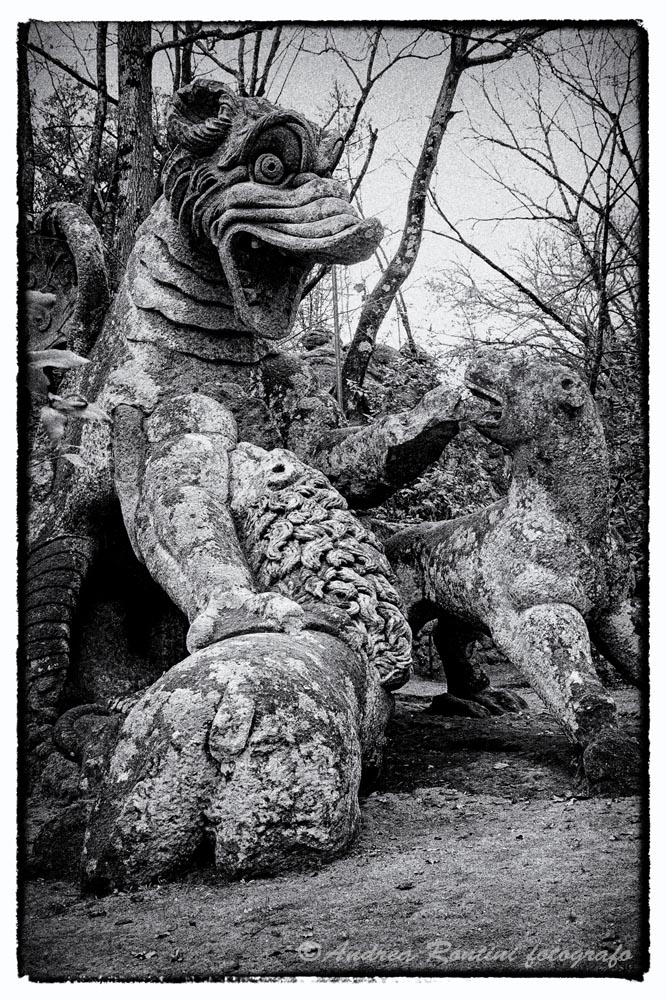

Il Drago. Non ha niente di mostruoso dato che nell’idea dell’architetto Liborio incarna il tempo. Attaccato da tre belve , una cane un leone e un lupo rispettivamente primavera, estate e inverno o anche il presente , l’avvenire e il passato.

Il Drago. Raffigurato con le ali di farfalla non rappresente la creatura terribile come nelle favole. A Bomarzo il Drago veglia sulla purezza delle fontane.

Il Drago e l’Elefante.

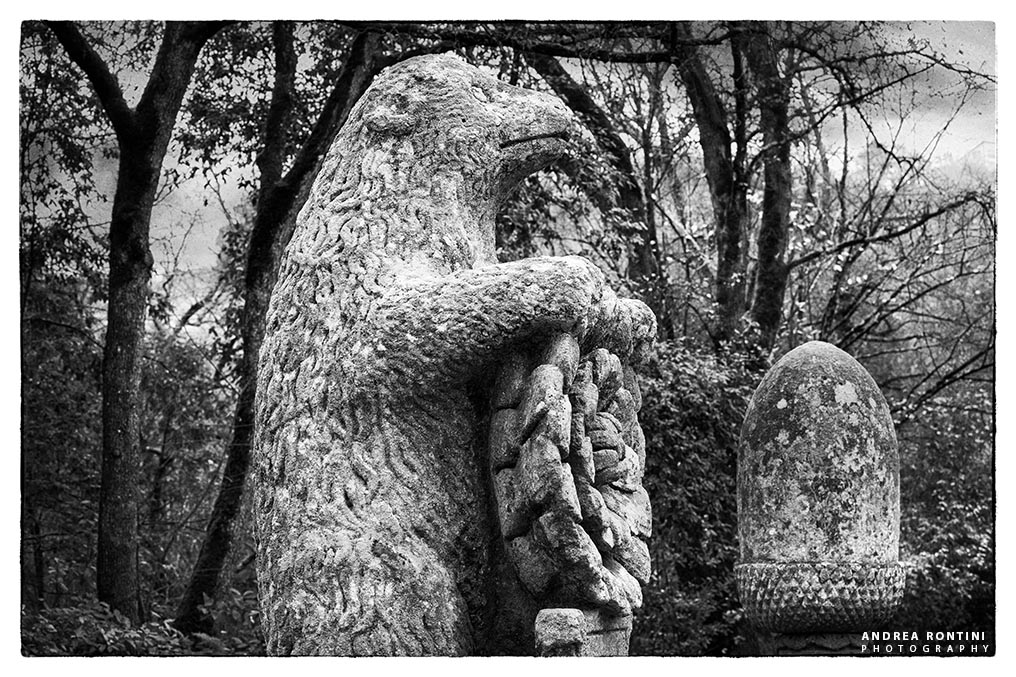

Arpia. Nella mitologia greca Omero la personifica nel vento. Viene descritta con una figura di donna fantastica dal corpo nudo, con le ali di pipistrello, artigli di uccello e coda da serpente arrotolata a spirali, terminante con una pinna biforcuta di delfino.

Orsetto. Nel piazzale delle Pigne ci sono due Orsetti. Questo è con la rosa romana.

Orsetto con la rosa e una pigna visti lateralmente.

Orsetto con il Blasone. Sullo sfondo due leoni.

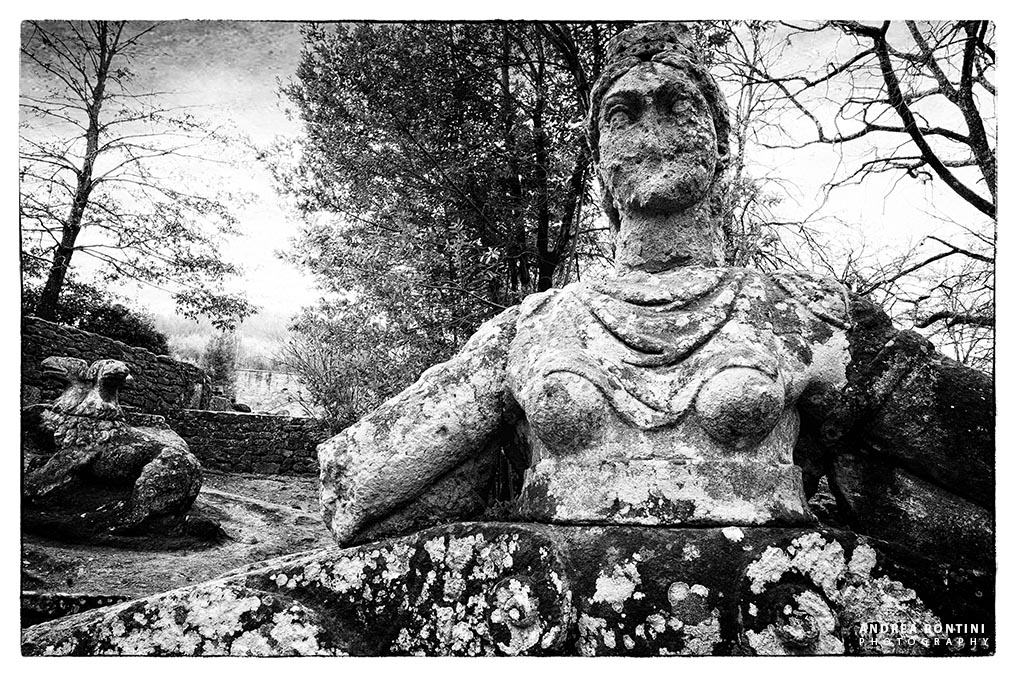

In fondo al Piazzale delle Pigne c’è Proserpina. La statua a braccia aperte ci accoglie come una padrona di casa. Proserpina è figlia di Cerere viene rapita da Plutone mentre raccoglieva fiori sul lago Pergusa (Enna).

Proserpina viene liberata da Zeus può tornare sulla terra solo sei mesi l’anno. Così gli antiche greci spiegavano l’alternanza delle stagioni. A lato, Cerbero, il guardiano degli inferi che con le tre teste guarda in ogni direzione.

Vicolo Antico con le colonne dei famosi mostri di Bomarzo.

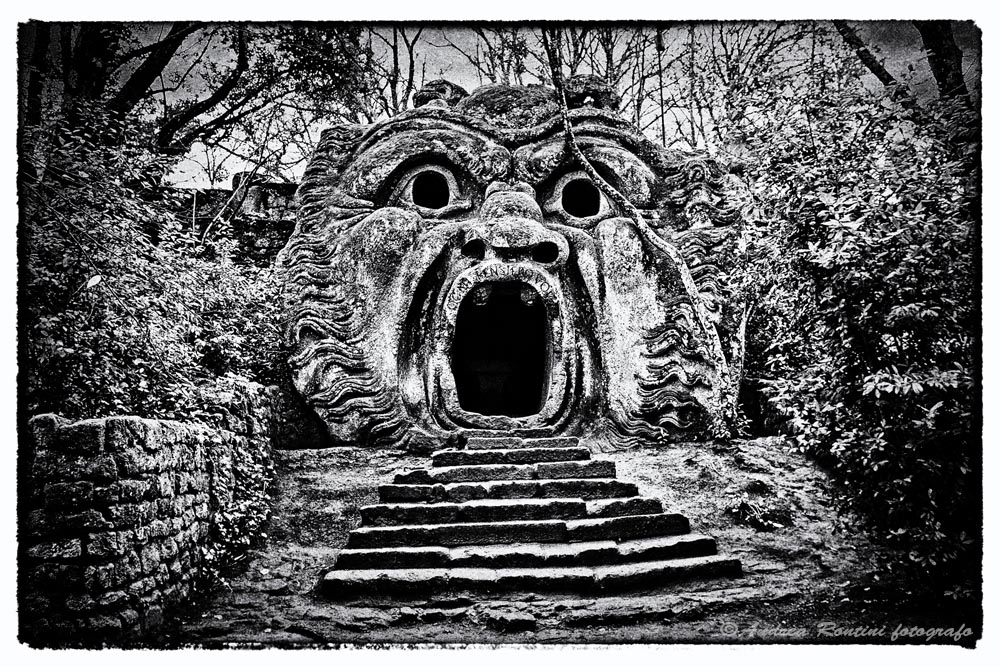

L’Orco. Enorme testa di un uomo in preda allo spavento. Da Orcus, re degli inferi ma anche il nome della divinità della morte nella mitologia romana. Può simboleggiare l’impotenza disperata di fronte al destino. Sull’ingresso (labbro superiore) la scritta “ogni pensiero vola“ .

Queste pagine, come dicevo in prefazione, sono destinate al colore in modo che possiamo vedere meglio le cose nella loro realtà. Sicuramente un luogo più fiabesco e incantato o come lo definì il Principe, il Sacro Bosco.

L’Ingresso al Parco.

La Sfinge. Il Principe volle inserire questa statua della Sfinge greca a guardia del Parco. Sotto la scritta ” Chi con ciglia inarcate e labbra strette non va per questo loco manco ammira le famose del mondo moli sette.” In pratica chi non è in grado di apprezzare le meraviglie di Bomarzo non apprezzerà nemmeno le sette meraviglie del mondo.

Pan. Dio dei pastori arcadi, raffigurato con naso schiacciato, bocca dal taglio caprino e barbetta a punta.

Pan. Visto di fronte con occhi spalancati.

Il Pegaso. Il cavallo alato spicca il volo per annunciare la vittoria deli dei. In origine la fontana di Pegaso era circondato da dieci Muse e ai quattro angoli le statue di Giove, Apollo, Bacco e Mercurio purtroppo perdute con lo stato di abbandono.

La Balena. Il gigantesco animale esce dalle acque del ruscello del Bosco Sacro. Simboleggia il tempo, lo scorrere della vita. Bocca spalancata verso l’infinito di cui nemmeno l’Universo può sottrarsi.

La Tartaruga. Animale gigantesco sormontato da una donna che originariamente munita di ali e che portava due trombe alla bocca. Iconografia della Fama i cui attributi sono le ali e le due tube allusive alla buona e alla cattiva rinomanza.

Nettuno. Un vecchio barbuto domina la vasca tenendo in mano un piccolo delfino simbolo del dio Tevere che scorre in fondo alla valle.

Nettuno e il Delfino. Il grande Delfino, mammifero intelligente e benevolo verso l’uomo, simboleggia l’Aldilà. Per gli Etruschi traghettatore delle anime dei morti.

La Ninfa Dormiente. Molti la chiamano la bella addormentata nel bosco. Bellissime le proporzioni e le fattezze dei particolari. La Ninfa sembra coricata fra sonno e morte.

La Rotonda. Questo grazioso edificio in parte ricavato dal masso aveva funzione come forma di ristoro e vista sul parco.

La Rotonda.

L’Elefante. Sormontato da una torre e condotto da una guida è raffigurato nell’atto di catturare un legionario. Fa pensare alla battaglia di Annibale e al tramonto dell’Impero romano . Ligorio volle questo saggio pachiderma da cui discerne il bene e il male.

Echidna e i Leoni. Mostro della mitologia greca dove vengono attribuiti figli mostruosi come Cerbero, l’Idra di Lerna e la Chimera. Il leone e la leonessa appaiati ruggiscono ferocemente. Acconto alla leonessa, accucciato, un piccolo leoncino.

Echidna e i Leoni. La figura ha il corpo di una donna nudo e terminante in due code simmetriche di serpente a rivelare la parte più intima del corpo femminile.

Cecere. Viene identificata con la dea Demetra, colei che ha in sè il principio della crescita.

Cerere. Divinità della fertilità, in suo onore verrà dato il nome alle spighe di grano di ceralis (sacre a Cerere).

Vasca dei Delfini. Sulla sinistra Tre Grazie abbracciate, sorelle delle Muse e delle Ore, accolgono il visitatore. Accanto nella nicchia semidistrutta sculture che l’Architetto Liberio raffigurava nelle cose “belle, sane, caste.”

Il vecchio ingresso al Parco e in fondo la Casa Pendente.

La Casa Pendente. Questa bizzarra costruzione posta accanto all’ingresso primitivo del Parco, con la volontà del Principe di dar subito attenzione ad un’emozione forte. Fu costruita su un masso inclinato e alludeva alla mala inclinazione scaturita dal peccato originale che poteva essere contrastata solo con la fede.

Vista dalla Casa Pendente.

Gli Orsetti davanti al Piazzale delle Pigne.

Piazzale delle Pigne.

Piazzale delle Pigne. In fondo la statua di Proserpina.

Dal Piazzale delle Pigne la vista sul Tempietto.

Il Tempietto. Da qui secondo alcuni partiva il percorso originario. Dedicato alla moglie, Giulia Farnese, si contrappone alle bizzarre opere presenti nel Parco. Pianta ottagonale, il Principe amava paragonare a quella fiorentina di S.Maria del Fiore.